水疱型脚气,医学上称为"水疱型足癣",是真菌感染足部皮肤后引起的一种特殊临床表现类型。与其他类型的脚气相比,这种类型以突发性群集水疱为主要特征,水疱液澄清,疱壁厚且不易破裂,常伴有剧烈瘙痒和灼热感。作为足癣中最具症状表现力的一种亚型,水疱型脚气不仅给患者带来显著不适,还因其易复发特性成为皮肤科门诊的常见顽疾。本文将系统介绍水疱型脚气的流行病学特点、病理机制、临床表现、现代诊疗策略及长期管理方案,帮助患者全面认识这一特殊类型的真菌感染性疾病。

发病率:约占所有足癣病例的25-30%,夏季发病率较冬季高3倍

好发人群:

青壮年(20-45岁)男性多见

运动员、军人等特殊职业群体

多汗症患者发病率较常人高4.7倍

地域分布:湿热气候地区发病率显著增高

真菌定植:以须癣毛癣菌(70%)和红色毛癣菌(25%)为主

水疱形成机制:

真菌代谢产物引发局部超敏反应

角质形成细胞间水肿导致海绵形成

炎症介质(IL-8、TNF-α)释放加剧炎症

特殊易感因素:

封闭性鞋履创造微厌氧环境

足部pH值升高促进真菌繁殖

遗传性掌跖角化异常

水疱型脚气具有典型的临床演变过程,可分为三期:

足底或足缘出现针刺感或灼热感

局部皮肤微红,无明显可见损害

汗液分泌量增加

典型皮损:

直径2-5mm的紧张性水疱,呈"珍珠样"外观

水疱呈群集分布,排列成环形或弧形

疱液初期澄清,继发感染可变浑浊

分布特征:

好发于足弓、足侧缘等非承重区

约30%病例累及足背

自觉症状:

剧烈瘙痒(VAS评分常达7-9分)

行走时有明显异物感

水疱干涸后形成领圈状脱屑

反复发作区域皮肤苔藓化

可能继发细菌感染(蜂窝织炎)

真菌镜检:水疱顶部取材阳性率最高(约85%)

培养鉴定:沙堡弱培养基培养3-4周

皮肤镜检查:

"卫星状"水疱分布

背景红斑与点状血管

PCR快速检测:2小时内确定菌种

共聚焦显微镜:实时观察菌丝结构

代谢组学分析:鉴定真菌特异性代谢物

| 疾病名称 | 关键鉴别特征 |

|---|---|

| 汗疱疹 | 对称分布,真菌检查阴性 |

| 接触性皮炎 | 有明确接触史,皮损边界清晰 |

| 掌跖脓疱病 | 无菌性脓疱,周期性发作 |

| 手足口病 | 发热等全身症状,口腔损害 |

水疱引流:

无菌针头侧面穿刺

保留疱壁作为生物敷料

药物湿敷:

3%硼酸溶液每日2次

0.1%依沙吖啶溶液抗感染

外用药物:

抗真菌:特比萘芬喷雾剂(穿透性强)

抗炎:糠酸莫米松乳膏(短期使用)

口服抗真菌药:

特比萘芬250mg/日×2周

伊曲康唑200mg bid×1周

辅助治疗:

抗组胺药缓解瘙痒

维生素B族改善皮肤代谢

窄谱UVB照射:每周2次

半导体激光:促进皮损修复

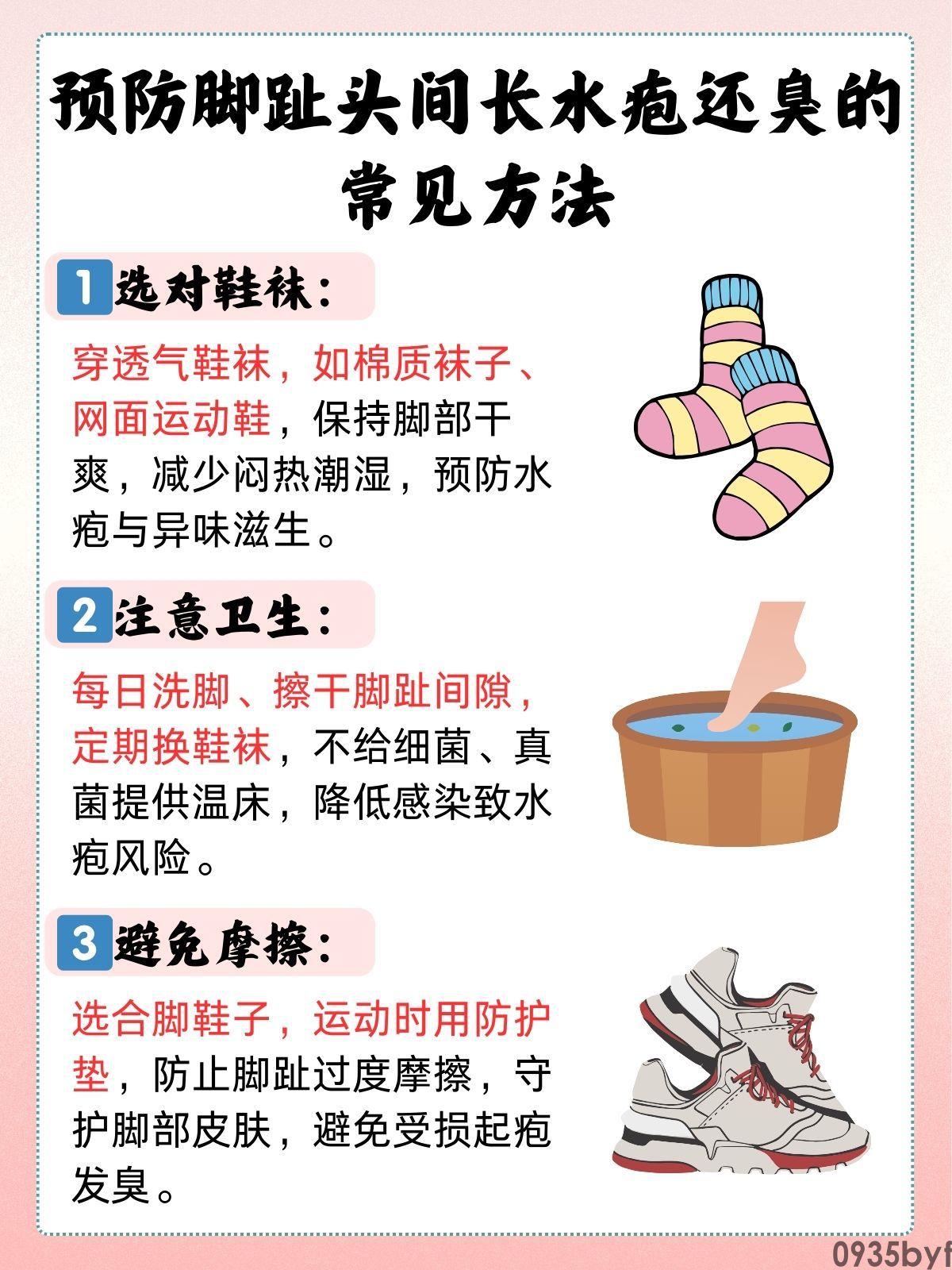

足部清洁:

每日2次用硫磺皂清洗

水温控制在32-35℃

鞋袜管理:

选择含铜离子纤维的抗菌袜

鞋子每日紫外线消毒30分钟

保持居住环境相对湿度<60%

浴室地面定期使用抗真菌剂擦拭

运动员:训练后立即使用抗真菌粉

糖尿病患者:每月专业足部护理

规范治疗2周有效率可达90%

完全清除真菌需4-6周

癣菌疹:远隔部位出现过敏反应

细菌感染:可导致淋巴管炎

慢性湿疹化:长期反复发作后

治愈后继续用药2周

每月预防性使用抗真菌喷雾

水疱型脚气作为一种特殊临床表现的足癣,其诊断和治疗需要皮肤科医生的专业指导。患者应当充分认识该病的传染性和复发性特点,避免自行挑破水疱或滥用激素类药物。特别提醒的是,约40%的水疱型脚气患者会在1年内复发,这与治疗不彻底和预防措施不到位密切相关。通过规范化的抗真菌治疗、科学的日常护理和定期的随访观察,完全可以有效控制病情,恢复健康的足部皮肤。记住,早期干预和全程管理是战胜水疱型脚气的关键所在。